宋鹏,1979年7月生,中共党员,材料科学与工程学院教授,博士生导师。德国亚琛工业大学博士,德国于利希国家研究中心博士后,昆明理工大学“明德学者”。现任中国材料研究学会青年工作委员会常务理事、副秘书长,中国稀土学会热防护分会副主任委员,中国机械工程学会表面分会委员。先后入选“中国有色金属创新争先计划”(2024年),荣获云南省“兴滇英才计划”产业创新人才及青年人才、江苏省双创人才等称号,并获云南省引进高层次人才计划支持。

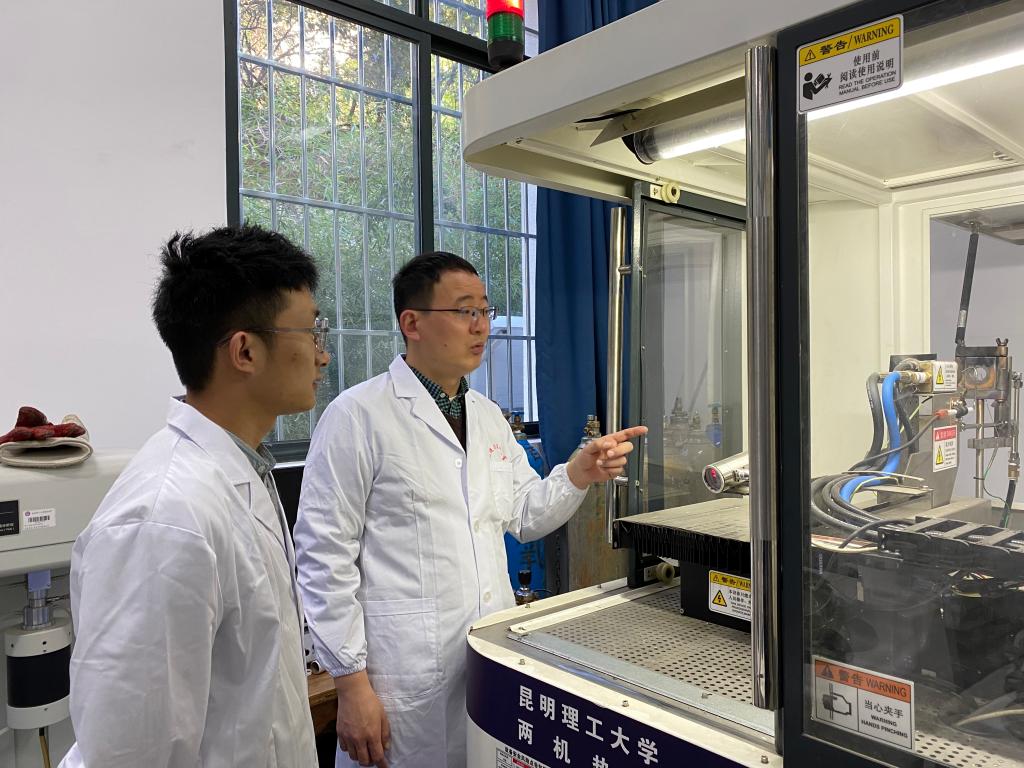

2012年7月,宋鹏从德国回国后入职昆明理工大学,并牵头组建了复合涂层材料研究团队与实验室。多年来,他致力于高断裂韧性复合涂层设计与热喷涂制备,面向装备制造产业链共性技术难题开展科研攻关,在热喷涂技术自主化、创新成果产业化以及人才培养等方面取得了一系列成果,为提升关键部件服役性能与产业竞争力作出重要贡献。

一、立德树人,因材施教,科教融合培育创新人才

宋鹏教授先后承担《材料成型及控制工程专业概论》《金属磨损与耐磨材料》《腐蚀与防护原理》《学科前沿及研究方法》《航空复合材料结构设计》等课程教学。在教学中,注重将思想政治教育贯穿教学全过程,传承“西南联大精神”,以戴永年院士、屈维德教授等“大先生”为榜样,将课堂教学与红色教育相结合,大力弘扬科学家精神。

他坚持“四个面向”育人理念,推动科研资源向教学转化,牵头建成《材料腐蚀与防护原理》慕课课程。指导学生获全国博士后创新创业大赛银奖等国家级奖项,相关教学成果获省级、校级教学成果一等奖等奖项3项,为行业输送了一批“懂理论、精技术、重实践”的复合型创新人才。

跨学科融合方面,他积极推动理工交叉与艺术科技融合,进一步厚植学生的专业情怀。依托“民间工艺与先进材料融合创新发展研究中心”,邀请“大国工匠”、非遗传承人与师生进行交流,有效提升师生人文素养。国际化培养方面,指导7名外国留学博士生顺利毕业,形成跨文化培养模式;指导的研究生中有31人次获省政府奖学金和国家奖学金,17名研究生在创新创业大赛及全国首届非烧蚀型气动热防护材料竞赛中获国家级、省级金奖等佳绩。

毕业生发展方面,20余名硕士毕业生进入中国科学院金属所、中山大学、重庆大学等科研院所和高校深造,50余名研究生进入航空、兵器、国防等重点单位工作。凭借卓越的教学成效,获云南省教学成果奖及学校研究生教学成果一等奖。

二、赓续有色,深耕涂层,以科技创新引领行业突破

宋鹏教授紧密围绕“制造强国”“交通强国”等国家战略,构建了“基础理论—工艺开发—工程应用”全链条创新体系。其主导研发的高性能热喷涂技术,突破涂层易脱落失效的瓶颈,形成材料设计、工艺优化、性能评价的完整技术体系。

科研项目方面,其主持国家重大专项课题、国家自然科学基金等6项国家级项目,省部级重大项目6项、企业项目40余项。知识产权与标准建设方面,获授权发明专利45项、国际专利5项;形成3种高断裂韧性、长寿命热喷涂陶瓷涂层材料体系,开发4米长内孔喷涂设备,牵头制定《氧化铟》行业标准。

学术成果方面,近五年以第一/通讯作者在Corrosion Science、Scripta Materialia、Surface and Coatings Technology、Journal of the American Ceramic Society等中国科学院一区知名期刊发表论文62篇;出版英文专著(ISBN9783893367832)及《涂层界面结构设计与制备》《热机用金属材料高温氧化与防护》《Thermal Barrier Coatings》等多部著作。

技术应用与荣誉方面,研发的高断裂韧性涂层技术应用于国家重要装备发动机燃烧室、变径管道、飞行器尾翼等领域,支撑装备热端部件技术升级,显著降低成本、提升飞行距离;内孔耐磨涂层技术在内燃机铝合金缸体成功替代传统钢套,功率密度提升16.7%,单项技术经济效益超1.2亿元。相关科研成果获2021年中国有色金属工业科学技术奖一等奖(排名第1)、2024年中国发明协会创新奖(排名第1),并入选“2025年中国表面科技十大进展”。

三、立足云南,服务战略,成果转化创造显著价值

宋鹏教授聚焦国家与云南重大战略需求,二十年来致力于热喷涂技术及涂层材料的理论创新与产业化应用。技术成果广泛应用于以下多个重点领域,其中梯度结构涂层技术应用于重要装备系统,支撑关键性能突破;大长径内孔喷涂技术破解超燃冲压发动机变径管道防护难题;水轮机抗空蚀涂层技术将机组大修周期延长3倍,有力支撑“西电东送”战略;磷化工泵特种耐磨耐蚀涂层成功替代进口备件,解决浓酸介质冲刷腐蚀难题;无人机发动机轻量化涂层技术提升推重比20%,降低维护成本30%,获工业级整机厂规模化应用。

产学研融合方面,他积极践行“科研有方向、产业有支撑”的协同模式,推动创新链与产业链深度融合。2025年4月,他所带领的团队以“一种高温耐磨氧化铝陶瓷基复合涂层的制备方法”等10项发明专利作价2400万元实现产业化,相关技术在汽车、摩托车、化工泵、煤矿安全、重载无人机、民用航空维修等领域获得广泛应用,开辟了产学研深度融合新路径,生动践行学校“明德任责,致知力行”的校训,为制造业高质量发展贡献力量。